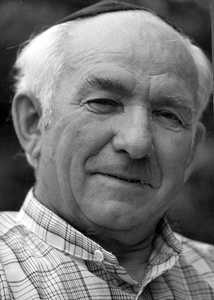

Борис Роланд

ГОЛОС ВОЙНЫ

В Глуске на Мыслочанской горе в 2009 году поставили новый памятник жертвам Холокоста – из 2000 человек, погребенных здесь, восстановлено лишь половина имен. От погрома спаслось около ста человек: их голоса – это эхо мировой трагедии моего народа.

Моя мама Гофман Хая Менделевна – учительница математики, спасла меня, мою тетю Хану Букенгольц – сестру своего мужа Баруха, погибшего при защите Брестской крепости, и еще 15 детей, родители которых покоятся в этой братской могиле. Десять месяцев мы добирались от Глуска до Урала. Мне удалось уже перед смертью мамы, 80-летней женщины, потерявшей за годы войны двух братьев – воинов Красной Армии, и отца, убитого его же соседом-полицаем (могилы их неизвестны), записать ее рассказ об этой трагедии. («Мишпоха» № 26, 2010 г.)

И теперь памятник в Глуске – это не просто дань памяти о погибших здесь, но и обо всех людях, которые родились на этой земле, жили, создавали семьи, продолжали род свой, стали историей этого края. Много веков назад поселились здесь их предки, работали, дружили, любили и жили надеждой, что эта земля станет их родиной – основой жизни их рода, здесь они передадут в наследство детям традиции и обычаи, которые несли в себе после двухтысячного изгнания со своей исторической родины. На протяжении всей истории народа были погромы и войны, болезни и беды, но они, сопротивляясь, выживали и верили, что Бог не покинет их.

В наши дни от всего еврейского племени глусского края осталась лишь одна семья – известного журналиста и писателя Наума Сандомирского, который стал признанным летописцем его истории. Оставшихся в живых в мировой бойне судьба разбросала по всему миру: Израиль и США, Канада и Австралия, Германия и Россия… Я и мои дети – тоже потомки глусских евреев. Как поздно приходит прозрение, что каждый из них не только последний свидетель и жертва этой трагедии, но и живая память о ней.

После смерти в 1989 году одного из жителей Глуска, моего родного дяди Букенгольца Моисея Израилевича, потерял жену и двух маленьких детей (они покоятся в могиле на Мыслочанской гре), отца и пятеро братьев, погибших воинами при защите своего отечества, который во время войны был партизаном в этих краях, я случайно обнаружил его рассказ, записанный на магнитофонную пленке.

Прошло двадцать лет, как отзвучал его живой, дрожащий от страданий измученной души, голос. Он говорил на идиш. Я привожу рассказ в переводе на русский язык.

Моисей Букенгольц

Рассказ первый «Жид пархатый»

Моисей Букенгольц.

Моисей Букенгольц.

У нас был командир Комаров. Он сам из Западной Беларуси... Участвовал на многих фронтах, и на Халхин-Голе, был в стране известным человеком, которого посылали туда и сюда: учил нас, как надо нападать, и когда надо нападать – был большой стратег. Он всегда прежде узнавал, где находятся немцы: у него была большая разведка – всегда вперед посылал сначала троих, которые разузнавали, где немцы, сколько их, и кто у них главный, и сколько нам нужно человек, чтобы напасть на них, если их, например, тысяча. Они были лучше вооружены, и он нас инструктировал, как и где действовать, как надо напасть на немцев и полицаев. Мы, например, вечером окружим местечко – и начиналась перестрелка с двух сторон. Однажды немцы спрятались за амбразуры. Мы им предложили: «Выходите, вам ничего не будет». Они не выходят, и мы весело закричали им: «Фашисты не сдаются!» Они в ответ, что лучше погибнут, но не выйдут. Тогда мы их из пулемета 45-го калибра. Это очень большой пулемет. Через амбразуры убили их прямо на земле. Никто не вышел, потому что они знали, если выйдут – их все равно убьют.

Никто не учил нас стрелять. Мы не знали, откуда мы могли знать, что и как.

Жизнь была трудной в отряде: голодали, страдали от голода и холода, строили землянки, спали на нарах, в дождь и снег ходили в лаптях, которые плели мы сами. И все же болели очень редко, не смотря на эти несчастья, были здоровыми. Каждая группа партизан получала от командира задание: разгромить полицейский гарнизон, взорвать мост, железную дорогу. Приходилось пройти десятки километров в любую погоду, таща на себе оружие, гранаты, взрывчатку.

У некоторых евреев-партизан неподалеку от партизанских стоянок прятались семьи, которым удалось бежать от немецких погромов: дети, женщины, старики. В отряд их не принимали, так как в случае приближения немцев, отряд тут же менял свою дислокацию – с детьми и стариками это было невозможно. И те евреи-партизаны, семьи которых прятались рядом с отрядом в лесу, иногда навещали их и оставались с ними ночевать. И однажды командир одного из отряда отдал приказ своим партизанам пойти туда. Они пошли – и всех спящих расстреляли. После войны очевидцы, которые знали этого командира, указали на него, и его посадили в тюрьму.

1942 год был очень тяжелым для всех жителей оккупированных территорий. Немцы стали убивать не только евреев, но и других, так как они поняли, что поддержки от населения нет. Партизаны каждый день наносили немцам ущерб, нападали на гарнизоны, взрывали поезда. 20 января 1943 года партизаны повсеместно вышли на железные дороги и одновременно взорвали множество железнодорожных путей. Это имело огромное значения – железные дороги чрезвычайно были важны для немцев: перевозки солдат, оружия, продовольствия, амуниции.

Стали поговаривать о скором окончании войны. После сталинградского поражения немцы особенно ужесточились, убивали местное население и рьяно принялись за нас – партизан, но далеко углубляться в леса они боялись не только ночью, но и днем. Партизаны уничтожали немцев, как только они попадались им в руки. Когда партизаны ловили группу немцев, заставляли их рыть самим себе ямы и расстреливали. Среди немцев все чаще попадались те, что начинали плакать и просить о пощаде: мы не виноваты – это Гитлер заставил нас убивать. Мы не чувствовали к ним жалости, и убивали их так же, как они убивали наших стариков и маленьких детей.

В 1943 году Гитлер решил окружить и уничтожить всех партизан.

Но что делали партизаны – мы делали засады, минировали дороги, тол и снаряды уходили тоннами у нас. Немцы передвигались на фурах, а мы на телегах. Нас было уже тысячи. И тогда командир Комаров (настоящая его фамилия была Корж) повел партизан через болото. Это было 25 километров, куда не ступала нога человека. Трясина затягивала, и можно было в ней утонуть. Шли по горло в воде, среди нас были и дети, еврейские и русские, но русских было больше. Семилетние, восьмилетние. Они тоже хотели воевать, иногда их посылали в разведку, бывало, дети могли разузнать больше чем взрослые. Они приходили и рассказывали, где находятся немецкие солдаты, и мы уже, зная, шли подготовленные. Иногда из деревни к нам приходили проводники, они нам рассказывали, где находятся немцы, и где надо их обойти стороной. Особенно страшно было в 1944 году: немцы отступали и особенно лютовали, когда шли через деревни, часто сгоняли всех жителей в церковь и поджигали. Были такие случаи, что, проходя по деревне, они расстреливали даже собак и кошек. Это было очень тяжелое время.

Но наступило то время, когда партизаны вышли из лесов и соединились с нашей армией. Молодых партизан мобилизовали и отправляли с регулярными войсками дальше. А те, кто постарше и были уже измождены, не имея сил дальше воевать, оставались на освобожденных от немцев территориях и начинали восстанавливать нормальную жизнь. Тех людей, которые были специалистами в мирных профессиях, в армию не призывали.

Наш отряд соединился с Красной Армией в Пинске. На Пинщине почти все партизаны были в основном из Западной Беларуси. Меня, как специалиста, оставили в этом городе. Когда немцы отступали из Пинска, они, чтобы скрыть свои преступления, делали, так: заставляли местное население стаскивать уже разложившиеся трупы в одно место, перекладывали их бревнами ряд за рядом – и сжигали.

Перед самым воссоединением с Красной Армией, в нашем отряде собрались командиры и начали обсуждать награды для каждого бойца. А я кроме всего прочего был еще и писарем при штабе, вел списки партизан и отчетность о боевых действиях.

Встал один из командиров и стал просить для своих партизан награду, такую или другую: если был хороший – одну медаль, а если меньше времени был в партизанах – рангом ниже.

Вскакивает другой командир, который был с нами три года. Он в начале войны убежал из плена от немцев, пристроился в деревне к одинокой женщине и жил с ней. Тут пришли партизаны в эту деревню, настаивали, чтобы он, офицер, пошел с ними воевать, но он отказывался. Тогда его связали, утащили в лес и объявили ему: «Выбирай: или будешь с нами в отряде или мы тебя расстреляем». Так он сделался партизаном.

Когда стали зачитывать представления к наградам, то, как только звучала еврейская фамилия – награда было ниже, а когда русская, даже если он пробыл всего один год в партизанах – то представляли к более высокой. Я был три с половиной года в партизанах. Но моя фамилия Букенгольц Мойше, ясно, что еврей – мне дали более низкую награду. И так было со всеми евреями. Считалось, что если еврея приняли в партизаны – это уже ему награда, а то, что он воевал и подвиги совершал, это в расчет не брали.

Так вот, встает этот командир, который у женщины вначале прятался, смотрит на себя в зеркало и говорит: «Посмотрите на меня. На кого я похож? Я похож на пархатого жида?» А я сижу около двери, только что вернулся с боевого задания и при мне был еще пистолет. Я говорю ему: «Что вы сказали? Вы похожи на пархатого жида? Вы? Ах, ты свинья, самая настоящая свинья! Как ты можешь так говорить?! Я никогда в жизни не видел, чтобы еврей валялся в грязи пьяный, как ты. Все евреи, которые были в партизанах, заслужили самые высокие награды. Они все лучше тебя и были в партизанах дольше, чем ты. И они никогда не были пьяными. А ты теперь стоишь и диктуешь, какую кому медаль давать. Разве можно на тебя положиться и верить твоим словам. Разве можно, чтобы ты командовал людьми, когда ты хуже их. Ты помнишь, как тебя привели в лес со связанными руками. Тебя заставили стать партизаном, чтобы сделать человеком. А ты теперь говоришь такие слова». Я вынул свой пистолет и сделал вид, что хочу выстрелить. И он вынул свой пистолет, и залепетал: «Ой, Миша, ты же был таким хорошим партизаном». И все командиры наперебой начали вспоминать, какой я хороший кузнец – как это опасно идти на боевую операцию ночью в лютый мороз, а лошадь не подкована, как я оружие ремонтировал и делал взрывные устройства, как участвовал по многих самых сложных боях по разгрому немецких гарнизонов и подрыве железных дорог, как обшивал всех, а женщинам из одеяла шил бурки, чтобы они не ходили босиком, как стриг всех… Он услышал, что все обо мне хорошо говорят, и тогда говорит: «Миша, зачем мы будем с тобой стреляться?» И сам начал перечислять, то хорошее, что я делал в партизанах. «Да, – я говорю, – это все так. Но я не ожидал, что ты встанешь и скажешь то, что ты сказал». У меня просто схватило сердце. И тут все командиры начали меня успокаивать: «Ну, что ты, Мишенька, (меня в партизанах называли так ласково), ну, что ты, успокойся – он не хотел… Просто лишнего выпил, и говорит черт те что…»

После войны партизаны почти каждый год собирались на местах боев, и там, где находилась наша база, мы часто встречались, особенно 9 мая – это самый большой праздник: День Победы.

Все партизаны – боевые товарищи. Мы не прятались в лесах, а вместе ходили на смертный бой: среди нас были белорусы, русские, евреи, армяне, поляки, китайцы, которые жили у нас. В этот праздник мы дарили друг другу хорошие подарки. У меня до сих пор сохранился приемник, который мне подарили через год после войны, когда мы первый раз собрались – это святая память о моих друзьях. Государство партизану каждый год выдавало подарок на 30-40 рублей, всем одинаково. Все делалось очень дружелюбно, с уважением, правда, не знаю, что у них было в душе. Но внешне все отношения к нам были равными, и к русским, и к евреям. Потом каждый год мы встречались по месту жительства, а там, где в лесу находился наш отряд, собирались раз в десять лет – приезжали со всего Советского Союза: из Сибири и Кавказа, отовсюду. Мы устраивали костер, ходили по партизанским местам, вспоминали.

До смертного часа не забудется одна история. Было место, где находился наш караул, который следил, чтобы не подошли немцы. В ту ночь дежурил один парень Янкев – кузнец из Слуцка. У него были золотые руки, и если он делал работу, она выглядела, как заводская. Он стоял на посту. Шел командир и крикнул: «Кто здесь есть?» А он ответил не сразу, только на второй окрик: «Это я!» Командир спросил: «Что ты здесь делаешь?» Он ответил: «Я стою на посту, караулю». Тогда командир говорит: «Как ты караулишь, если я здесь стою уже пять минут вместе с лошадью, а ты не окликаешь. Ты, наверное, спал». Назавтра рано утром Комаров велел двум партизанам отвести этого кузнеца в лес. Мы смотрим, прошел день, два, три, а где наш Янкев? И тогда один русский сказал, что его увели за два километра и расстреляли, там же и похоронили. И когда мы вспоминали на встречах, то всегда говорили, что где то место, где лежит наш Янкев – совершенно невиновный.

После войны Корж (Комаров) занимал в правительстве высокий пост. Он умер в госпитале от рака. Был хороший командир, но в душе у меня остался плохой осадок: ведь такой хороший парень был наш Янкев. И это не единственный случай. Однажды два партизана вернулись из разведки. Один из них, еврей, держал в руках хлеб. Комаров спрашивает: «Где ты взял этот хлеб?», тот отвечает: «Дали мне в том доме, куда мы заходили». Комаров без слов ударил его в лицо кулаком так сильно, что он упал, почти потерял сознание. А Комаров сказал ему: «Ты не имел право отбирать у наших крестьян хлеб». Второй партизан был русский. И ему командир не сказал ни слова. А ведь этот парень сам ни крошки не съел, а принес голодному командиру. И вот когда мы встречались, всегда вспоминали эти случаи, и нам было очень обидно, почему было такое отношение к евреям.

Почему мы не жаловались? Это было бесполезно – могло обернуться против тебя.

Каждый день в молитвах я вспоминаю безвинно погибших людей. В партизанах это было трудно, даже опасно – рядом всегда стоит над твоей душой комиссар. Те, кто хотел молиться, молились ночью, став лицом к дереву. У меня в начале войны был а сидрл (маленький молитвенник). Я молился в особых случаях и по возможности.

Однажды мы возвращались после большой операции. Въезжаем в лес, который находился в 15 километрах от нашей партизанской базы, и вдруг я слышу голос. Это было в 6 часов утра. Это была молитва на иврите «Кол Нидрей». Что это было для меня!.. Я же все понимаю, каждое слово. Оказалось, что это пел польский еврей – пожилой человек. Обычно «Кол Нидрей» поют в Йом Кипур. Я подошел к этому еврею и говорю, что я слышал, как он поет. А мы везли в отряд провиант. Там были хлеб, сыр, мясо – мы у крестьян в деревне взяли. Я беру буханку хлеба, мяса и сыра и даю ему за то, что он так пел! У евреев так положено: отблагодарить того, кто молится за других. С тех пор я пою эту молитву на все праздники: Пейсах, Швуэс… У нас были считанные люди, которые молились, и я среди них. И молились, когда, не дай Бог, случалось несчастье, или после тяжелого боя, когда ты остался жив. Бывало, отойдешь в сторону и молишься, благодаришь Бога, что ты остался жить. Был один старик (Абрам) очень набожный, отец моего друга, будущего моего шурина – он всегда молился…

Недавно на презентации журнала «Мишпоха», при обсуждении статьи, об открытии нового памятника в Глуске, я услышал рассказ, одного из тех, с кем мы могли лежать в одной братской могиле на Мыслочанской горе.

Когда началась война, мне был год, ему – двенадцать лет.

Мендел Рубинсон

Рассказ второй «Миньян»

Мендел Рубинсон.

Мендел Рубинсон.

Мой отец, Шлема Иосифович Рубинсон, родился в 1890 году в Глуске в доме на улице, которую позднее назвали Советской. В 1924 году он работал в Днепропетровске переплетчиком и наборщиком. Накопил денег, построил свою мельницу в деревне Малиновка. Но в 1929 году советская власть ее отобрала, и он начал работать грузчиком и плотником. В 1936 году закончил в Паричах курсы по крахмально-тепличному производству и до самой войны работал в артели «Красный пекарь». У него родилось трое детей, и только он построил дом – началась война…

27 июня 1941 года был первый налет фашистов на бронемашинах в Глуск. Работала еще парикмахерская, и какой-то немец зашел постричься. Наша учительница и с ней человек двадцать вручили цветы немецкому экипажу.

Когда к нам вошли первые немецкие части, мы еще не знали, что такое «юде».

Работала паровая мельница, крестьяне привозили молоть зерно. И вдруг – бомбежка, и все подумали, что это вернулась наша Красная Армия. Оказывается, у в лесу под Глуском спрятались остатки отступавших наших войск. Завязался бой, и вскоре немцы опять вошли в город. Первым делом они начали выяснять, есть ли коммунисты и комиссары.

Помню, проехал по нашей улице крестьянин верхом на лошади, потом едет обратно, а за ним взвод немцев. Потом мы узнали, что к нему в деревню Поблин, в четырех километрах от нас, пришли оставшиеся в живых после боя за Глуск наши красноармейцы, он привел их к себе на сеновал, закрыл сарай и сообщил немцам. Сарай подожгли. В нем был высший офицерский состав. Об этой истории написал маршал Жуков в своих воспоминаниях.

И с первых же дней фашистской власти была объявлена охота на евреев, начали строить гетто в районе Вала, там был костел, напротив парка «Артель Ким». Людей вылавливали, уводили на Мыслочанскую гору, расстреливали и трупы заливали смолой. Евреи тайно приходили в дома своих соседей. Первое время их прятали по сараям и погребам. Но вскоре вышел указ: «За укрывательство еврея – расстрел».

Последняя чистка евреев началась 9 декабря 1941 года в жестокий мороз. К нам утром пришел паренек из Бобруйска и сообщил, что у них убивают всех евреев. Эта весть быстро облетела округу, и люди стали разбегаться за город к реке Птичь, но часовые стояли по всему диаметру Глуска и стреляли. И люди начали возвращаться к своим укрытиям.

Помню, бежал я по улице, стояли три женщины и обсуждали, что происходит. На углу улиц Советской и Горького (тогда это была Петухова) уже грабили еврейские кварталы – несли все, что успели стащить. В это время проходил взвод полицейских. Я побежал домой, а там уже нет никого. Начал обегать дома, где прятались евреи – кругом пусто. В одном дворе встретился со своей двоюродной сестрой и моей тетей, и мы дворами пробрались к реке Птичь – к дороге на Бобруйск. Увидели убитого парня на обочине. Пришли в Заречье, там у отца были знакомые, Маруся спрятала нас на печь, дала хлеба и кусочек сала – тогда я впервые ел сало. Утром мы ушли от нее, и пошли в Березовку. Стали ходить по деревням. В Клецке нас накормили латыши, потом на каком-то хуторе спрятал нас хозяин-поляк. Он был связан с партизанами. Через несколько месяцев нас нашел отец и рассказал о себе. Когда началась облава в Глуске, он с моей мамой и двумя дочерями убежали в какой-то сарай и зарылись на сеновале. Их обнаружила хозяйка, она была женой помощника начальника полиции Кулешовского. Она пошла к его брату, посоветоваться. Тот говорит: «Надо их вывести – они были с отцом друзьями по несчастью, оба раскулачены». Он пришел к отцу и указал маршрут, где нет часовых. По дороге кто-то сказал, что видели меня. Так он нашел нас.

Во время этого погрома спаслось человек семьдесят. Целиком спаслась лишь одна семья Абрама Кацмана – семь человек.

Почти год мы скитались по деревням и болотам. Попрошайничали, собирали ягоды, работали на крестьян, жили в подвалах и чаще всего прятались в лесу.

Наконец нам помогли связаться с партизанским отрядом, которым командовал Шевяков. В журнале «Мишпоха» № 20 было фото подрывной группы отряда. Мы пришли, а нас не берут: отец старый – 52 года и при нем я, мальчишка 12 лет. Потом мы нашли другой партизанский отряд, командовал им Чарлин Ян Янович – нас взяли. И началась лесная партизанская жизнь.

Командир бригады Павловский привез из Москвы типографию, и отец стал работать наборщиком. Первый номер газеты был издан в 1943 году. Ответственный редактор Камотский. Я был рядом с отцом. Это была первая газета Полесского подпольного обкома партии «Полесье».

Мы с отцом были партизанами и воевали до освобождения нашего края.

После войны отец работал техником «Красного пекаря», начальником производства. Когда он вышел на пенсию, я забрал его к себе в Питер. Там он умер 24 сентября 1981 года. Всю жизнь, два раза в году, он привозил подарки в деревни Каменка и Городок. Когда я сказал ему однажды, что это трудно в его возрасте. Он задал мне вопрос: «Ты помнишь наши клятвы?»

Мне не было тогда еще и тринадцати лет. В марте 1942 года отец, отпросившись у командира на один день, взял меня с собой. Когда мы вошли в глухой лес, он строго наказал, чтобы я никому не рассказывал о том, что увижу. Мы разожгли костер, и вскоре к нам начали подходить евреи из разных партизанских отрядов. Все тихо беседовали. Я понял одно, что они собрались тайно. Десять человек. Но кто-то сказал, что для этой молитвы все должны быть старше 13 лет. Больше никто не пришел. И тогда решили, что ради дела, на которое они собрались, Бог простит их: каждый должен был взять обязательство после победы помогать людям, больше других пострадавшим от войны. Йом Кипур – «день искупления», судный день, самый святой из еврейских праздничных дней: именно в этот день, согласно традиции, на небесах решается судьба человека – будет ли его имя записано на следующий год в Книгу Жизни. Принято просить у всех прощения, и подкрепить свою клятву добрыми делами.

И отец, девяностолетний старик, повторил мне клятвы каждого, сказанные тогда в лесу.

Один поклялся: «Будет много вдов – буду им помогать».

Другой сказал: «Будет много сирот в детских домах – буду их воспитывать».

Третий произнес: «Будет вдова с детьми – женюсь и воспитаю».

Четвертый сказал: «У кого нет коровы – куплю ему».

Пятый поклялся: «Просящему милостыню – отдам последнюю копейку».

Шестой произнес: «Усыновлю детей из многодетной семьи, оставшихся без родителей».

Седьмой сказал: «Строящему дом – буду помогать бесплатно».

Восьмой поклялся: «Буду ходить по домам евреев, и изучать с их детьми Тору».

Мой отец сказал: «Будет много инвалидов и бездомных – буду помогать им».

Из всех, давших эту клятву, во время войны погибло восемь человек. Живым остался мой отец и до конца дней исполнял, сказанные им слова.

|