Проект «Голоса еврейских местечек. Витебская область».פיתוח קשרי התרבות בין העמים של ישראל ובלרוס

|

|---|

Поиск по сайту |

|

ГлавнаяНовые публикацииКонтактыФотоальбомКарта сайтаВитебская

|

Аркадий ШУЛЬМАННА РОДИНЕ МОИХ СНОВЗнакомство, как сейчас это часто бывает, произошло по Интернету. Получил письмо от незнакомого человека из Санкт-Петербурга, в котором он сообщал, что родился в Дубровно, в гетто погиб его отец, и память о нем, память о расстрелянном мире, в котором он вырос, бередит его душу многие годы. Я пересказываю суть письма своими словами, не уходя ни на йоту от его смысла. В тот же день я ответил на письмо. Наверное, мой ответ мог показаться дежурным. Писал, что готов встретиться, поехать в Дубровно. Обычно вслед за такими письмами завязывается многомесячная, не всегда регулярная переписка, согласовываются сроки поездки и т.д.

Евель Нирман с женой.

Евель Нирман с женой.

А здесь, буквально, через день получил новое сообщение из Санкт-Петербурга – выезжаю, встречаемся, едем… Уже потом я догадался, что такая оперативность идет и от того, что его душа действительно болит и хочется успеть сделать как можно больше, а вся предыдущая жизнь военного человека (в отставку он вышел подполковником) воспитала не только строгую дисциплину, но и умение исполнять свои же решения. В общем, события развивались со спринтерской скоростью, и я встречал Юрия Аркадьевича Нирмана в Витебске. Из машины, за рулем которой сидел его внучатый племянник Женя, вышел уже немолодой, совершенно седой и не совсем здоровый человек (дай Бог ему 120 лет жизни!) и я еще раз удивился – он передвигался с помощью двух костылей. Юрий Аркадьевич, как мне показалось, в хорошей кондиции, но вот ноги… Потом, узнав историю семью, я поневоле подумал, что судьба «бьет по ногам» Нирманов. Он, оба брата… Но никто из них никогда не сдавался, не раскисал. И это тоже – семейное, возможно, наследственное. Километражу, проделанному Юрием Аркадьевичем, не только благодаря машине, а в первую очередь, благодаря характеру, могут позавидовать люди более молодые, и более здоровые. Вот с таким человеком я сел в машину, и в тот же вечер мы отправились в путь. Юрий Аркадьевич хороший рассказчик, и в памяти накоплено много интересного: о юношеских годах, воинской службе, и просто о житейских перипетиях. Более чем за семь десятков лет пришлось жить и в больших городах, и в захолустье, встречаться с самыми разными людьми.  Арон Нирман.

Арон Нирман.

У нас была тема, ради которой мы отправились в путь, и о чем бы разговор не заходил, мы возвращались к ней. – Наша семья до Великой Отечественной войны жила в городе Дубровно. Это небольшой город, расположенный по обе стороны Днепра. Мы жили на улице Крылова, близко от левого берега реки. У нас был большой дом и большая семья: мама, папа, четыре брата. Старший брат Гриша – 1921 года рождения, потом Миша – 1925 года, Гера – 1928, и я – родившийся за три года до начала войны. Отец, его звали Арон Евелевич, работал мясником, скупал скот в близлежащих деревнях, занимался его убоем, разделкой, был магазин, куда он определял мясо на продажу. Был физически очень сильный человек. Да и работа у него была такая, что требовала физической силы. Папа был ровесником XX века, а наша семья на себе прочувствовала все «острые углы» этого века. Доносы на более благополучных соседей, сослуживцев писали во все годы. Но в тридцатые – власти инициировали это, всюду мерещились классовые враги. И на отца писали доносы, что он где-то в тайнике прячет золотые монеты. Его вызывали в ОГПУ (правоохранительно-карательные органы – это я объясняю для тех, кто, слава Богу, уже не знает этой аббревиатуры), допрашивали, мама говорила, что допросы велись с пристрастием, то есть отца пытали, что в те годы было в порядке вещей. Может быть, у отца где-то и была «золотая заначка», но он о ней ничего не сказал. Выдержал все допросы. В конце концов, его объявили «лишенцем», то есть он был лишен избирательных прав, как классово чуждый элемент. В те годы была такая терминология. «Лишенцы» не могли получать от государства никаких материальных благ или даже поблажек.  Арон и Геня Нирман.

Арон и Геня Нирман.

Семья не была богатой, впрочем, в те годы уже не оставалось богатых семей, но никогда не была бедной. Отец много работал. Он считал, что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать семью – это его обязанность. Перед войной уже и старший брат Гриша пошел работать в типографию. У нас дома не боялись никакой работы, и отец сумел привить это чувство детям, за что мы все ему были благодарны. Маму звали Геня Нирман (девичья фамилия Полина). Все мои дедушки, бабушки жили в Дубровно. У родственников уже были жены из близлежащих местечек: из Копыси, Россасно, Смольян и других. Для нашей семьи Дубровно – это родовое гнездо. Правда, в начале XX века Нирманы стали разъезжаться по белу свету. Старший брат отца – Борух в 1914 году смог попасть на какой-то пароход, зарылся в уголь, его не заметили когда отплывали, и так он эмигрировал в Америку. Жил в Чикаго и со временем стал богатым человеком – владел скотобойнями. Два других отцовских брата Залман и Симон в годы Великой Отечественной войны воевали и погибли на фронте. Фронтовиком был еще один папин брат – Беньямин. С войны он вернулся весь израненный. Поселился в Орше. Работал на очень тяжелой работе – возчиком основ на льнокомбинате. Была у отца сестра – Сима. Она до войны училась. Жила в Ленинграде, работала горным инженером по разведке полезных ископаемых. В годы войны помогала нам, присылала деньги, вещи ее сына, стиранные, штопанные, но очень аккуратные. Я носил их. У отца была очень дружная семья. Отец и мама соблюдали все еврейские обычаи, традиции. Отмечали еврейские праздники. Отец ходил в синагогу, хотя в те годы это не поощрялось властями.  Дубровенские еврейские ребята. В центре сверху Гриша Нирман.

Дубровенские еврейские ребята. В центре сверху Гриша Нирман.

Война заставила нас покинуть Дубровно и разрушила мир, в котором жила наша семья, в котором мы выросли. Этот мир уже не вернулся, и живет сейчас только в памяти таких пожилых людей, как я. В Дубровно мы заехали на старое еврейское кладбище. Вернее, на то место, где когда-то было кладбище. Там находились могилы Нирманов, Полиных – предков Юрия Аркадьевича. Скорее всего, кладбище существовало не менее трехсот лет. Последним дубровенским евреем, похороненным здесь, стал Исаак Левертов, это произошло в 1963 году. Рядом находится Дубровенский сельскохозяйственный лицей. А на еврейском кладбище: заброшенном, смотревшимся как укор послевоенному поколению, паслись коровы, сюда приходили любители выпить. Происходило то, что происходит с еврейскими кладбищами во многих бывших еврейских местечках, где после войны практически не оставалось еврейского населения. В конце концов, кладбище решили снести и на его месте построить стадион сельскохозяйственного лицея. Надгробные памятники, вывернутые из земли, сгребли в кучу. И они, буквально, взывали людей отдать последний долг памяти, ушедшим в мир иной. К таким бессловесным призывам многие остаются равнодушны. Но в Дубровно все произошло по-другому. Директор лицея кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Дмитриевич Евтушенко в 2001 году предложил учащимся собрать надгробные камни и установить их ровными рядами за футбольным полем, рядом с забором стадиона. Когда-то это была окраина кладбища, здесь похоронен Исаак Левертов. Ребята выполнили работу, в мастерских сделали ограждения (даже с магиндовидами), установили их, покрасили. Установлено свыше сорока мацейв, которые стали общим памятником евреям Дубровно. А учащиеся сельскохозяйственного лицея получили самый лучший урок интернационального воспитания, доброты, гуманизма.  Еврейское кладбище на территории сельскохозяйственного лицея.

Еврейское кладбище на территории сельскохозяйственного лицея.

Юрий Аркадьевич Нирман встретился с директором лицея, беседовал с ним. «Не по-человечески это, когда мы забываем тех, кто жил до нас, родственники они наши или нет, одних кровей мы или разных, – сказал Михаил Дмитриевич Евтушенко. – Мы и дальше будем смотреть за этими памятниками. Может быть, найдутся родственники тех, кто здесь погребен, и они будут приходить на могилы». После моего возвращения из этой поездки я заинтересовался Дубровно, историей евреев этого города. И нашел много интересного. Первое упоминание о дубровенских евреях относится к 1685 году. В то время местечко находилось под властью Польши, входило в Трокское воеводство Оршанского павета. В XVIII веке Дубровно уже играло заметную роль в общественной жизни белорусских евреев. В 1715 году здесь проходили совещания белорусского ВААДа – органа еврейского самоуправления. По переписи 1766 года в кагальном округе Дубровно числился 801 еврей. Здесь ощущалось заметное влияние хасидов. Происходило это во многом благодаря подвижнической деятельности реб Иосефа – одного из ближайших учеников основоположника хасидизма Баал-Шема. В 1735 году реб Иосеф был впервые приведен к Баал-Шему, и через пятнадцать лет Баал-Шем дал реб Иосефу, который был тогда уже любавичским проповедником, первое практическое поручение. Реб Иосеф стал частым гостем в таких местечках и городишках, как Рудня, Колышки, Яновичи, Лиозно, Добромысли, Бабиновичи, Рассосна, Дубровно. Он жил здесь иногда по месяцу, а иногда и больше, произносил в синагоге проповеди, которым, в первую очередь, начинали верить евреи неимущие, а таких было большинство, и исчезал, так же неожиданно, как и появлялся.  Юрий Нирман с директором лицея Михаилом Евтушенко.

Юрий Нирман с директором лицея Михаилом Евтушенко.

Дубровно занимает особое место на хасидской карте. Так же как оно должно занимать и особое место в сионистской истории. Здесь в 1863 году родился один из самых последовательных лидеров сионизма Аврахам Менахем Мендл Усышкин. Его отец, оставаясь хасидом из местечка Дубровно, стал купцом первой гильдии и получил право на жительство в Москве, куда и перевез семью в 1871 году. Наступало новое время, и умные люди понимали, что самое важное для детей – учеба. Менахем Усышкин оканчивает одно из самых престижных учебных заведений России – Московское высшее техническое училище с дипломом инженера-технолога. Но его «тянуло» в политику, он ставил своей целью – улучшить жизнь евреев и видел это в обретении национального очага. Усышкин выступал одним из самых энергичных сторонников заселения и освоения Эрец-Исраэля. С начала 20 годов XX века Усышкин постоянно живет в Иерусалиме, занимаясь покупкой земли для евреев-первопроходцев. Ничего удивительного, что в 1924 году его выбрали председателем комитета директоров «Керен-Каемет ле-Исраэль» – фонда, который занимался покупкой земли в Палестине на деньги, собранные в еврейских общинах всего мира (он занимал этот пост до конца жизни). Он помог в 1925 году купить землю на горе Скопус – для еврейского университета в Иерусалиме. Будучи членом административного совета университета, не жалел сил и на этом поприще. Менахем Усышкин скончался в 1941 году в Иерусалиме, первым связав маленький город на Днепре и вечный Иерусалим. В его биографии эти названия пишутся через черточку, как места рождения и смерти. Дубровно – удивительный городок. Наверное, здесь особая энергетика. Люди, рождавшиеся в маленьком Дубровно, достигали больших высот в разных сферах деятельности. 16 февраля 1875 года в Дубровно в семье Павла Тумаркина и Софии (урожденной Герценштейн) родилась девочка Анна-Эстер. Пройдет несколько десятилетий и Анна-Эстер Тумаркина станет первой женщиной в Европе – доктором философии, профессором Бернского университета в Швейцарии. К сожалению, в Дубровно не нашлось улиц, которые можно было бы назвать в честь Тумаркиной или пионера израильского кино, оператора, сценариста, режиссера Натан Аксельрода, родившегося в 1905 году в Дубровно и скончавшегося в 1987 году в Тель-Авиве. Но, надеюсь, о них вспомнят в экспозиции, создаваемого сейчас районного краеведческого музея. Так же как вспомнят и об Осипе Давидовиче Лурье, который родился в Дубровно в 1868 году. В 1892 он переехал в Париж, где получил французское гражданство за заслуги в науке и литературе. Осип Давидович – публицист, доктор философии Парижского университета. Для полноты картины хотелось бы вспомнить о Цви Цейтлине – известнейшем американском скрипаче и музыкальном педагоге, который родился в Дубровно в 1923 году. И, безусловно, отдельный рассказ о дубровенских евреях Поляковых. В историю банковского и промышленного дела в России навсегда вписаны имена братьев Поляковых – Якова, Самуила и Лазаря. Они происходили из небогатой семьи дубровенского еврея Соломона Полякова. Старший брат – Яков родился в Дубровно в 1832 году и прожил 77 лет. Сначала он занимался винокурением, а с 1860-х годов – банковским делом. Совместно с братьями строил железные дороги, учредил Азовско-Донской коммерческий, Донской земельный и другие банки. В 1890 году Яков получил концессию на устройство Ссудного общества в Персии, которое в 1894 году было приобретено Государственным банком и позднее преобразовано в Учетно-ссудный банк Персии. Яков Поляков пожертвовал много денег на благотворительные цели в городе Таганроге, и его приписали в дворяне области Войска Донского, правда, с единственным условием – никому об этом не сообщать. Все же – еврей! Но уж очень хотелось тем, кто его приписывал, приобщиться к деньгам Полякова. Средний брат – Самуил родился в Дубровно в 1837 году и прожил 51 год. Был основателем и членом правлений многих акционерных банков – Московского и Донского земельных, Санкт-Петербургского-Московского, Азовско-Донского и других. Самуил Поляков являлся колоритной фигурой. Сравнительно небогатый человек, содержатель почтовой станции в имении графа Толстого, он еще в 1850-х годах положил начало своему состоянию строительством шоссейных дорог для почтового ведомства. А потом составил состояние, построив Курско-Харьковскую, Харьковско-Азовскую, Орловско-Грязскую, Фастовскую и Бендеро-Галицкую железные дороги. На его деньги в России основывали училища, гимназии, приюты для бедных детей, госпитали и театры, построили в Петербурге первое в России общежитие для студентов университета, где получали бесплатно жилье и еду. Оставленное Самуилом Поляковым наследство оценивалось более чем в 16 миллионов рублей. Наибольшую известность среди братьев приобрел младший – Лазарь. Родился он в 1842 году, правда, не в Дубровно, а по соседству – в Орше. В неполных тридцать лет стал московским купцом первой гильдии. Вскоре основал банкирский дом «Л. Поляков», создал один из крупнейших в России банковско-промышленных концернов. Значительные средства выделял Лазарь Поляков на Румянцевский музей и на создание в Москве Музея изящных искусств. Им были учреждены стипендии во многих московских высших учебных заведениях. В Дубровно Лазарь Поляков принял участие в организации акционерного общества «Дубровенская мануфактура». Местные ткачи-кустари, разорившиеся от притока на рынок фабричной продукции из Москвы и Польши и получившие работу в этом акционерном обществе, считали его своим покровителем. Но об этом мы поговорим подробнее. В январе 1914 года в Москве состоялись одни из самых пышных и торжественных похорон за всю историю города. Гроб с телом покойного был доставлен из Парижа, где смерть застигла его в момент переговоров с финансовыми партнерами. Около шестидесяти серебряных венков от предпринимательских и общественных организаций было возложено на могилу. Одна пикантная подробность из жизни Лазаря Полякова. Великая танцовщица Анна Павлова была его дочерью от женщины, с которой он не состоял в официальном браке. Балерина разрешила огласить это только после ее смерти. Образно говоря, все железные дороги и, частично шоссейные, в России ведут в Дубровно – город, в котором нет ни железнодорожной станции, ни вокзала. В Дубровно мы приехали на улицу Крылова, где до войны жила семья Нирманов. Тихая, по-осеннему умиротворенная улочка, со следами мощенной мостовой. Вокруг домов палисадники с цветами. На лавках дремлют, греясь на солнышке, коты. По-хозяйски разгуливают куры. Юрий Аркадьевич показал фундамент, на котором стоял дом Нирманов. Фундамент остался довоенный, он больше по своим размерам, чем надо для нынешнего дома, обшитого сайдингом. В нем живут люди, которые вряд ли знают историю этого места, историю дома. Юрий Аркадьевич продолжил свой рассказ: «Как рассказывала мама, никто не верил, что война будет такой жестокой и длительной, все были уверены – Красная Армия всех сильней, воевать будем на чужой территории, а не на территории Советского Союза, и что даже, если немцы придут, ничего плохого мирным жителям они не сделают. Когда началась война, и немцы стали быстро продвигаться вглубь страны, отец был призван в народное ополчение. А меня, маму, Геру и Мишу он смог отправить последним эшелоном со станции Осиновка на восток. Это было 6 июля 1941 года. Осиновка находится недалеко от Дубровно. Отец понял, что надо спасать семью. И вместе со старшим сыном Гришей буквально впихнул нас в какой-то вагон. В эшелоне, уходящем на восток, было 12 вагонов. Вскоре мы поняли, что в этом вагоне эвакуировали слепых. И они почувствовали, что к ним подсели какие-то посторонние люди и хотели нас выбросить. Но благодаря тому, что в нашей семье был маленький ребенок, то есть – я, нас оставили в покое. Мы были уверены, что уезжаем на какой-то очень короткий срок и вскоре вернемся в Дубровно, мама взяла с собой только самые необходимые вещи и какой-то портфельчик. В пути, на станции Катынь, эшелон разбомбили, мы остались живы, хотя много людей погибло. Потом сели в какой-то проходящий эшелон и добрались до Мучкапа – это городок в Тамбовской области и какое-то время жили там. Нас приютили местные жители. Мама и братья работали в колхозе, помогали убирать урожай. Было очень жаркое, даже засушливое лето – июль, август 1941 года. Брат Гриша оставался работать в типографии. Был приказ, по которому люди не могли самовольно оставить рабочее место. Дисциплина, поддерживаемая очень строгими наказаниями, перед войной была «железной». Власть сумела внушить страх, и люди боялись не выполнить приказ. Отец сумел отправить Гришу на восток в самый последний момент, перед приходом фашистов. Гриша догнал семью в Мучкапе. Уже все вместе мы перебрались в Казань, где жил наш родственник. Какое-то время Гриша и Миша работали на заводе шоферами, пока их не призвали в армию. Отца в народном ополчении вооружили какой-то допотопной берданкой. Возглавил ополчение в Дубровно начальник местной милиции по фамилии Мове. Оружия на всех не хватало. Оказать врагу, хорошо вооруженному, обученному, реального сопротивления ополчение не могло. Люди были мужественные и стремились защитить свой город, свою землю. Но ополчение было сломлено, многие погибли. Отец какое-то время скрывался у соседки, жившей на той же улице Крылова, напротив их дома. Это была простая и добрая белорусская женщина. Ее звали Авгинья, как ее фамилия я не знаю. Через какое-то время отец понял, что подвергает слишком большому риску семью этой женщины, за укрывательство евреев могли расстрелять всех ее членов. Он ушел от них и попал в гетто. «Вот в этом доме жила Авгинья», – показал мне Юрий Аркадьевич. Мы поднялись на взгорок, на котором и сегодня стоит этот дом, и постучали в ворота. Прошло несколько минут, пока открылась калитка, и из нее выглянул уже немолодой человек. Юрий Аркадьевич поинтересовался, где можно увидеть сына Авгиньи, сказал, что лет восемь назад, заезжал к нему и разговаривал с ним. Сыну Авгиньи в 1941 году было 14 лет. Он хорошо помнил Арона Нирмана, знал, что его расстреляли в гетто. Оказалось, что сын Авгиньи умер. В доме живут посторонние люди. Человек, открывший нам калитку, приехал в Дубровно из Орши, чтобы помочь выкопать картошку. Он сказал, что хозяйка дома уехала кого-то проведать в больницу, сейчас он один и не в курсе событий семидесятилетней давности. Для него мы были людьми из другого мира. На той же улице, в тех же домах сейчас другая жизнь, и попытки Юрия Аркадьевича соединить эти времена иногда встречали понимание, а иногда – безразличие. Памятник, евреям Дубровенского гетто, которых расстреляли фашисты и их местные приспешники, находится рядом с Дубровенским льнозаводом. Юрий Аркадьевича Нирмана здесь знают: и директор завода Анатолий Дмитриевич Басенков, и председатель профкома Ольга Паладьевна Кривова. Нирман позвонил с проходной и вскоре мы встретились с Ольгой Кривовой. И уже все вместе отправились к памятнику. Юрий Аркадьевич и Павел привезли саженцы хвойных деревьев, чтобы посадить их у памятника. Ольга Паладьевна позвонила на завод и вскоре подошли рабочие из строительной бригады. Обсудили, какие работы надо выполнить: внутри ограды положить декоративную плитку, сделать бордюр. Уже к середине июля 1941 года немцы хозяйничали в Дубровно. Практически с первых дней оккупации начались издевательства над мирным населением. Всех евреев: женщин, стариков, детей ждало уничтожение. Люди не догадывались об этом и надеялись, что их не тронут. Но иллюзии исчезали с каждым днем. Из воспоминаний Золотарской Марфы Васильевны: «Ходила в комендатуру получать аусвайс и видела, как полицаи уложили на землю 10 евреев и избивали их палками».1 Это было еще до образования гетто, которое фашисты сделали по улице Левобереговой в начале осени 1941 года. В Акте, составленном Государственной Чрезвычайной комиссией по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков в Дубровенском районе от 30 марта 1945 года, записано: «…еврейское население города Дубровно было согнано в лагерь «жилкоп», где применялись бесчеловечные методы притеснения». 6 декабря 1941 года более 1500 узников гетто фашисты и полицаи расстреляли за двором фабрики «Днепровская мануфактура». Воспоминания очевидцев восстанавливают хронологию тех страшных событий. Золотарская Марфа Васильевна свидетельствовала: «На краю карьера были установлены два пулемета. Выводили семьями. Дети обнимали мать и таким образом принимали смерть. Затем, независимо от того, живой или мертвый, сбрасывали в яму. В конце расстрела пригнали детей дошколят, и один немец-садист брал ребенка и ударял о колено, ломая позвоночник. После расстрела земля колыхалась несколько дней». Из воспоминаний Арутюновой Екатерины Ивановны: «У кого из евреев была хорошая одежда, раздевали. После расстреливали. Убитых и еще живых закапывали. Я также видела изуверский способ убийства, когда некоторых людей обливали горючей смесью и поджигали живьем. Дрибинский и его дочь бежали. Полицай, погнавшийся за ними, убил его дочь. Отец откупился, дал ему золотую монету. Потом мой отец, Сахаров Иван, прятал его несколько дней, а потом он ушел в лес». «Отец был расстрелян именно в этот день, 6 декабря 1941 года, – рассказал мне Юрий Аркадьевич Нирман. – Так нам рассказали в 1947 году, когда мы вернулись из эвакуации. Мы приехали не в Дубровно, так как наш дом сгорел, а в Оршу, потому что дядя – мамин брат жил там, он нам помог на первых порах, и потом помогал строиться. Но мы, мама и братья, ездили в Дубровно и знали, как расстреляли отца. Местные жители рассказывали нам эту историю, полную и трагизма, и героизма. Когда отца вели на расстрел, он смог затащить с собой в расстрельную яму палача, не знаю, это был немец или полицай. Отец выскочил из шеренги тех, кого отправляли на расстрел, и вцепился руками в шею палача. Более того, говорили, что он перегрыз ему горло и затащил в могилу. Невозможно это себе представить». После первого расстрела фашисты оставили в живых группу ремесленников, которые работали для нужд немецкой армии. Их, вместе с семьями насчитывалось около 300 человек. Они прожили до февраля 1942 года. «Кроме массовых расстрелов еще группами и по одиночке было расстреляно 185 человек».2 Всего в Дубровно было расстреляно 1985 евреев. Отступая, немцы, пытались уничтожить следы своих преступлений. Они понимали, что их ждет неминуемая расплата. Советским военнопленным было приказано раскопать расстрельные ямы, трупы достать, облить горючим и сжечь. Затем были расстреляны и сами военнопленные. Преступники пытались уничтожить следы своих зверств. В действиях фашистов не было ничего случайно. Массовые расстрелы евреев обычно проводились в еврейские или советские праздники. В этом был изощренный садизм, который должен был действовать на психику узников, они должны были постоянно ощущать обреченность, бесполезность сопротивления. И места для расстрелов выбирались не случайно.  Юрий Нирман с внучатым племянником Женей

Юрий Нирман с внучатым племянником Женейвозле памятника на месте расстрела евреев Дубровно. Евреев расстреливали в Дубровно, рядом с фабрикой «Днепровская мануфактура» не только потому, что там подходящий для палачей ландшафт, на возвышенности можно установить пулеметы, а у жертв мало шансов для побега. «Днепровская мануфактура» – одно из самых еврейских мест в Дубровно, а может и во всей Беларуси. Ткачество было основным занятием местного еврейства еще с XVIII столетия. Талесы местного производства пользовались спросом во всей Российской империи, экспортировались в США А в 1902-1903 годах здесь стало работать акционерное общество «Днепровская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура». Она явилась первой фабрикой с исключительно еврейскими рабочими и обязательным субботним отдыхом. Во время Великой Отечественной войны фабрика была эвакуирована в Барнаул. Безусловно, фашисты и их местные помощники знали об этом. На месте расстрела евреев в начале пятидесятых годов был сооружен памятник. Это было сделано по инициативе депутата Дубровенского горсовета Хасина. Его семья была расстреляна в гетто. Это был, как тогда принято, безымянный памятник, на котором написано: «Советским гражданам, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков 1941-1942 гг.». И ни слова, кого расстреляли, за что. «Мы регулярно приезжали к памятнику: я, мои братья, племянники, – рассказывает Юрий Аркадьевич Нирман. – В середине 90-х годов оршанский исследователь Холокоста Геннадий Винница (сейчас он житель Израиля) обратился ко мне и попросил поделиться воспоминаниями о том времени. Я практически ничего не помнил. Попросил старшего брата Мишу рассказать обо всем. Миша много о чем вспомнил. Это есть в книге Геннадия Винницы «Горечь и боль». Миша вспомнил более 50 фамилий погибших. Они опубликованы в книге «Память. Дубровенский район» (Юрий Аркадьевич Нирман стал спонсором трех книг Г. Винницы о Холокосте в Беларуси). Памятник сделан из кирпича, оштукатурен. Со времен стал разрушаться. Я с племянником, регулярно приезжал сюда. Мы покупали стройматериалы, реставрировали памятник, убирали территорию вокруг него. Похоже, кроме нас, уже и некому сюда приезжать из родственников погибших людей. Я обратился к директору завода, к председателю профкома. Фактически евреев убивали на нынешней территории льнозавода, это место сейчас за высоким забором. А памятник поставили чуть в стороне, за территорией предприятия. Руководство завода отозвалось на мою просьбу – были выделены люди, которые стали присматривать за памятником.  Григорий Нирман.

Григорий Нирман.

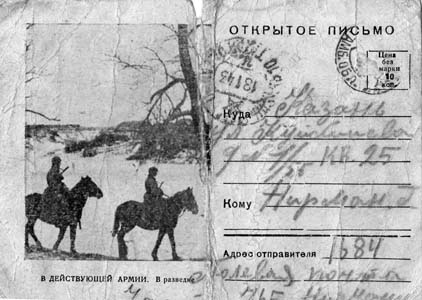

Я заказал в мастерской мраморную доску, на которой были выгравированы фамилии погибших, которые вспомнил мой брат. Мы вмонтировали мраморную доску в памятник. (Недавно Юрий Аркадьевич Нирман был в Иерусалиме в Институте Героизма и Катастрофы «Яд-Вашем», работал в архиве и привез список из более чем 300 фамилий узников Дубровенского гетто, расстрелянных фашистами и их пособниками. Весной он собирается установить ряд мраморных досок, на которых будут выгравированы все, известные ему фамилии погибших в годы Холокоста дубровенских евреев). Сейчас, когда уже никого из очевидцев той трагедии не осталось, да и их детей уже нет, я хранитель этой памяти. Это тяжелый груз, хотя, казалось бы, никто меня не обязывает. В жизни нет ничего случайного. Каждая встреча откладывает отпечаток. Когда я служил заместителем военного коменданта Архангельского отделения железной дороги, в Няндоме – это между Вологдой и Архангельском, случайно познакомился с одним человеком, фамилия его Лопатухин. Он тоже из Дубровно, был узником гетто, находился среди тех, кого собирались расстрелять. Лопатухин упал в яму вместе с убитыми, но пули не задели его, он ночью выбрался из ямы. Местные жители помогли ему, и остался живым. Он рассказывал мне обо всем. Брат вспомнил эту семью, и фамилия Лопатухина есть на памятнике.  Такие открытки приходили от Григория с фронта.

Такие открытки приходили от Григория с фронта.

Женя – мой внучатый племянник, вышел через Интернет с предложением «Нирманы – объединяйтесь!». Ему ответил врач-офтольмолог из Ростова Павел Вакарев. Его бабушка тоже носит фамилию Нирман, она из Дубровно, более того до войны жила на одной улице с нами – на Крылова. Оказалось, просто однофамильцы. Она знала всю нашу семью. Дора Нирман сейчас живет в Азове. Она вспомнила, как отец Арон Нирман задушил охранника во время расстрела. Ночевали мы в Орше, в семье племянника Юрия Нирмана и сына Михаила – Аркадия, рабочего одного из заводов. В его квартире на самых видных местах, оформленные в красивые рамки, фотографии отца и его братьев. Естественно, я стал спрашивать, а Юрий Аркадьевич рассказывать о них. «Братья были призваны в действующую армию. Сначала на службу отправился Гриша. У него было очень плохое зрение, и его направили в железнодорожные войска. Об этом мало пишут, но обмундирование железнодорожных войск и их довольствие в первые годы войны, было очень плохим. Солдаты-железнодорожники ходили по полям, перекапывали мерзлую землю, искали картошку.  Гера Нирман.

Гера Нирман.

Михаил Нирман.

Михаил Нирман.

Сохранились почтовые открытки, отправленные Гришей из армии, они тогда строили железнодорожный путь Казань – Сталинград. Мама каким-то образом умудрялась ему что-то отправлять, хотя мы сами жили впроголодь. Гриша все время рвался на фронт. Во всех письмах писал, что будет делать все от него зависящее, чтобы попасть в действующую армию. Не понимаю, как с таким зрением его отправили учиться на пулеметчика. В 1943 году он отправился на фронт. Мне было пять лет. Я помню, как ему шили вещевой мешок из старых зеленых портьер, и напекли в дорогу лепешки – кухоны. Гриша писал с фронта: «Дорогие мои мама и братья! Я все сделаю, чтобы отомстить этим проклятым фашистам за нашу разбитую жизнь». Писал карандашом, отдельные строки были вычеркнуты военной цензурой. Это были открытки, как сейчас помню, на лицевой стороне рисунок – военный разведчик скачет на лошади. Гриша погиб в 1943 году под Воронежем.  Командование Филиала 25 ГосНИИ МО СССР, 1984 г.

Командование Филиала 25 ГосНИИ МО СССР, 1984 г.1 ряд (слева направо): Н.И. Сухарев, Ю.А. Безуглов, В.А. Одинцов, А.П. Коврижкин А.М. Покидько; 2 ряд: А.А. Александров, А.Г. Доценко, Ю.А. Нирман, В.И. Некипелов, В.Е. Шапошников. Брат Миша был призван в армию в марте 1943 года и его направили сначала в бронетанковые войска, а затем, в числе 120 человек, отобрали в мотоциклетный разведывательный полк. Учился четыре месяца, осваивая мотоциклы М-72 и американский «Харлей-Дэвидсон». Служил Михаил Нирман на 1-м Украинском фронте. Освобождал Житомир, Киев. Потом воевал на 1-м Белорусском фронте, освобождая от немецких захватчиков Белоруссию, Польшу. Прошел боевой путь до Берлина. Был тяжело ранен 27 апреля 1945 года, когда бои уже велись в столице Третьего Рейха. На мотоцикле вместе с ним воевали пулеметчик и автоматчик. Это были крепкие ребята из Сибири. Мина попала в мотоцикл, его друзья-сослуживцы погибли на месте, а у Миши было тяжелое ранение ноги. Два часа он лежал в зоне обстрела. Под огнем его вынес и спас от гибели москвич, русский солдат Александр Шаров. Брата отправили в госпиталь. За подвиги в годы войны Михаил Нирман был награжден двумя орденами Славы – это высшие награды для рядового состава, орденом Красной Звезды, медалями. Его представляли к званию Героя Советского Союза. Но он попал в госпиталь, и представление затерялось. После войны Михаил почти два года лечился в госпиталях Ульяновска, Казани. Потом вернулся в Оршу, приспособился и на костылях стал ходить на работу на завод «Красный борец». Был рабочим в литейном цеху. Молодость брала свое, несмотря на ранения, Михаил стал заниматься спортом, даже играл вратарем в заводской футбольной команде. Со временем возглавил спортивную организацию завода. Был отмечен Комитетом по физической культуре и спорту БССР поездкой на 2-ю Спартакиаду Народов СССР в Москву. Это было в 1956 году, он взял меня с собой. На заводе, и в городе Михаила Нирмана уважали, ценили. Еще один брат Гера работал часовым мастером. Был инвалидом, но держался всегда мужественно». В Орше мы заехали в дом, где после войны жили Нирманы. Я сфотографировал на его крыльце Юрия Аркадьевича. Недалеко от этого дома еврейское кладбище. Здесь нашли последний приют мама Юрия Аркадьевича, его братья Миша и Гера… Юрий Нирман прожил большую жизнь, учился в железнодорожном техникуме, военном училище, академии. Закончил службу в армии в должности заместителя начальника военного научно-исследовательского института. Объездил многие города и страны. Но душа его осталась здесь: на земле, где родился и вырос… Здесь, в Орше, он завещал похоронить себя на еврейском кладбище, рядом с могилами родных. 1. Цитирую по книге Геннадия Винницы «Горечь и боль», Орша, 1998 г.

|

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения |

| 1. | Авцин Абрам-Лейзер | неизв. |

| 2. | Авцин Гершен | неизв. |

| 3. | Авцин Сана | неизв. |

| 4. | Авцин Циви-Тайб | неизв. |

| 5. | Альбер Маня | неизв. |

| 6. | Аншин Симон | неизв. |

| 7. | Апишевский | неизв. |

| 8. | Аргиль Янкель Гиршович | неизв. |

| 9. | Балвинер Даша М. | неизв. |

| 10. | Барнштейн Фаня Хаимовна | 1914 |

| 11. | Басин Лейба Абрамович | неизв. |

| 12. | Беркенблит Эстер Моисеевич | неизв. |

| 13. | Бингор | неизв. |

| 14. | Бингор Шнеур Нохимович | неизв. |

| 15. | Бмяркер Гриша | неизв. |

| 16. | Бмяркер Моисей | неизв. |

| 17. | Богорад Евсей Менделевич | неизв. |

| 18. | Богорад Сара Менделевна | неизв. |

| 19. | Булах Хая Лейзеровна | неизв. |

| 20. | Вальская Роза Борисовна | неизв. |

| 21. | Винтер Хана | неизв. |

| 22. | Винц Айзик | неизв. |

| 23. | Винц Аля | неизв. |

| 24. | Винц Лея | неизв. |

| 25. | Воронова Ильза | неизв. |

| 26. | Воронова Маня Хаимовна | неизв. |

| 27. | Габал Борис Менделевич | 1912 |

| 28. | Габал Мендель Борисович | 1938 |

| 29. | Габал Моисей Борисович | 1940 |

| 30. | Гановнер | неизв. |

| 31. | Геня Блюма | неизв. |

| 32. | Гильденблад Анна | неизв. |

| 33. | Гильденблад Меер | неизв. |

| 34. | Гильденблад Сара | неизв. |

| 35. | Гиновлер Беньемин И. | неизв. |

| 36. | Глезер Григорий Л. | неизв. |

| 37. | Глезер М.Л. | неизв. |

| 38. | Глезер Р.Л. | неизв. |

| 39. | Гоз М.М. | неизв. |

| 40. | Гоз М.Т. | неизв. |

| 41. | Гоз Х.Л. | неизв. |

| 42. | Гофман Абрам | неизв. |

| 43. | Гофман Мария Семеновна | 1928 |

| 44. | Гофман Семен И. | 1880 |

| 45. | Гофман Эсфир Семеновна | 1922 |

| 46. | Грин Файвиш | неизв. |

| 47. | Гублер Илья | неизв. |

| 48. | Гублер Н. | неизв. |

| 49. | Губман Абрам Львович | неизв. |

| 50. | Губман Геня Шлемовна | неизв. |

| 51. | Губнер Хема Е. | неизв. |

| 52. | Гугель Зяма | 1920 |

| 53. | Гугель Шура | 1925 |

| 54. | Гуревич Абрам Михайлович | неизв. |

| 55. | Гуревич Владимир Михайлович | неизв. |

| 56. | Гуревич Любовь Михайловна | неизв. |

| 57. | Гуревич Мая Михайловна | неизв. |

| 58. | Данович Мендель | 1880 |

| 59. | Данович Фаня М. | 1885 |

| 60. | Даревская Роза Гдалевна | неизв. |

| 61. | Дворкина Геся Соломоновна | неизв. |

| 62. | Дворкина Фаня Шлемовна | неизв. |

| 63. | Дрибинская Эра Соломоновна | 1930 |

| 64. | Дрибинский Моисей С. | 1905 |

| 65. | Дубсон Арон | неизв. |

| 66. | Дубсон Фейга В. | неизв. |

| 67. | Дупсон Рива Вульфовна | неизв. |

| 68. | Дупсон Сара-Рива | неизв. |

| 69. | Дымшиц Бася Самсоновна | неизв. |

| 70. | Дымшиц Сара Израилевна | неизв. |

| 71. | Ерухимович Зуя | неизв. |

| 72. | Ерухимович Люба Левинтовна | неизв. |

| 73. | Житкина Ента Иосифовна | неизв. |

| 74. | Зак Анна Михайловна | 1939 |

| 75. | Зак Марина Борисовна | 1918 |

| 76. | Зак Мендель Залманович | неизв. |

| 77. | Зак Пейсах | неизв. |

| 78. | Зак Рувин Михайлович | 1938 |

| 79. | Залесская Сара | неизв. |

| 80. | Залессковская Сара-Рива | неизв. |

| 81. | Заликовская Рива | неизв. |

| 82. | Залихина Сара Лейбовна | неизв. |

| 83. | Зильман Ирма | неизв. |

| 84. | Иоффе Хая Ароновна | неизв. |

| 85. | Иоффе Эська Ароновна | неизв. |

| 86. | Кабалкин Арон | неизв. |

| 87. | Кабалкина Песя | неизв. |

| 88. | Калманович Залман Нохимович | неизв. |

| 89. | Канович Нихема Шлемовна | неизв. |

| 90. | Кац Борис Борисович | неизв. |

| 91. | Кегелес | неизв. |

| 92. | Кегельс Лева | неизв. |

| 93. | Кегельс М.Я. | неизв. |

| 94. | Кегельс Н.В. | неизв. |

| 95. | Кирзон Маша Залмановна | 1882 |

| 96. | Кирзон Борис Соломонович | неизв. |

| 97. | Кирзон Мендель | неизв. |

| 98. | Кирзон Янкель Залманович | неизв. |

| 99. | Клейман Адос Моисеевич | неизв. |

| 100. | Кореньков Павел Михайлович | неизв. |

| 101. | Крупкин Арон | неизв. |

| 102. | Крупкин Фаня | неизв. |

| 103. | Крупкина Мира | неизв. |

| 104. | Крупкина Соня | неизв. |

| 105. | Крупская Доба Мовшевна | неизв. |

| 106. | Кудряшов Александр П. | 1900 |

| 107. | Кудряшова Мейла Алик. | неизв. |

| 108. | Кузнецова Ида Борисовна | неизв. |

| 109. | Курзинер Г.Ш. | неизв. |

| 110. | Курзинер Д.М. | неизв. |

| 111. | Курзинер Л.Г. | неизв. |

| 112. | Курзинер Соломон К. | неизв. |

| 113. | Курзинер Шлема Нохимович | неизв. |

| 114. | Лапидус Абель Изральевич | неизв. |

| 115. | Лапидус Евель Израильевич | неизв. |

| 116. | Лапидус Сара Пейсаховна | неизв. |

| 117. | Лапский Генах Залманович | неизв. |

| 118. | Левертов Владимир Иосифович | неизв. |

| 119. | Левертова Груня Михайловна | неизв. |

| 120. | Левертова Рая Иосифовна | неизв. |

| 121. | Левертова Фира Иосифовна | неизв. |

| 122. | Левин Б.Я. | неизв. |

| 123. | Левин Семен | неизв. |

| 124. | Левитина М. | неизв. |

| 125. | Лейбман Исаак Лейзерович | неизв. |

| 126. | Лейбман Мира Лейбовна | неизв. |

| 127. | Либинзон Айзик Беркович | неизв. |

| 128. | Либинзон Брейна | неизв. |

| 129. | Лившиц Бела Исааковна | неизв. |

| 130. | Липкин Израиль Иосифович | неизв. |

| 131. | Липкина Бася Иосифовна | неизв. |

| 132. | Липкина Рая Иосифовна | неизв. |

| 133. | Липкина Рива Лейбовна | неизв. |

| 134. | Липкина Циля Иосифовна | неизв. |

| 135. | Липский Генах Залманович | неизв. |

| 136. | Лопатухин Гриша Янкелевич | неизв. |

| 137. | Лопатухин Самуил Янкелевич | неизв. |

| 138. | Лопатухина Бася Абрамовна | неизв. |

| 139. | Лопатухина Дыня. | неизв. |

| 140. | Лопатухина Люба | неизв. |

| 141. | Лопатухина Раиса | неизв. |

| 142. | Лотос Э.Г. | неизв. |

| 143. | Максименко Семен С. | 1885 |

| 144. | Менакер Мота | неизв. |

| 145. | Минкин Г. | неизв. |

| 146. | Минькова Цива | неизв. |

| 147. | Моисеев Идка Яковлевна | неизв. |

| 148. | Моисеева Рахиль Яковлевна | неизв. |

| 149. | Моисеева Соня Яковлевна | неизв. |

| 150. | Нирман Асна Яковлевна | неизв. |

| 151. | Нирман Калман Григорьевич | неизв. |

| 152. | Нирман Лейба Аронович | неизв. |

| 153. | Нирман Марьяся Евелевна | неизв. |

| 154. | Нирман Рахиль Евелевна | неизв. |

| 155. | Новикова Хая Самуиловна | неизв. |

| 156. | Партин Борис Самсонович | 1926 |

| 157. | Партин Хаим-Цадек Б. | неизв. |

| 158. | Партина Фрида Х. | 1897 |

| 159. | Певзнер Борис Львович | неизв. |

| 160. | Певзнер Залман Аронович | неизв. |

| 161. | Певзнер Лейвик Ошерович | неизв. |

| 162. | Певзнер Мордух Абрамович | неизв. |

| 163. | Певзнер Муся Абрамовна | неизв. |

| 164. | Певзнер Сара Боруховна | неизв. |

| 165. | Певзнер Фейга | неизв. |

| 166. | Перкина Хая Ицковна. | неизв. |

| 167. | Пик Мендель Шлемович | неизв. |

| 168. | Пилис Цейта | неизв. |

| 169. | Пимкин Евсей Вульфович | неизв. |

| 170. | Пищикер Григорий Е. | неизв. |

| 171. | Пищикер Моисей | неизв. |

| 172. | Пищикер Роза | неизв. |

| 173. | Пищикер Сара Моисеевна | неизв. |

| 174. | Подрина Мира Лейзеровна | неизв. |

| 175. | Посутман Айзик | неизв. |

| 176. | Посутман Рая | неизв. |

| 177. | Рабинович Абрам Григорьевич | неизв. |

| 178. | Рабинович Тамара Абрамовна | неизв. |

| 179. | Райхман Маша Лейбовна | неизв. |

| 180. | Рахиль Янкель Гиршович | неизв. |

| 181. | Рейнгольд Айзик Мовшевич | неизв. |

| 182. | Рейнгольд Г.М. | неизв. |

| 183. | Рейнгольд Мота М. | неизв. |

| 184. | Ривкина Эпа Я. | 1887 |

| 185. | Селектор | неизв. |

| 186. | Селектор Григорий Моисеевич | неизв. |

| 187. | Селектор Моисей Ф. | неизв. |

| 188. | Селектор Оля Моисеевна | неизв. |

| 189. | Слепак Беся Моисеевна | неизв. |

| 190. | Темкин Моисей Шаевич | неизв. |

| 191. | Темкина Лиза Исааковна | неизв. |

| 192. | Темкина М.Ш. | неизв. |

| 193. | Темкина С.М. | неизв. |

| 194. | Тишкина Софья Марковна | неизв. |

| 195. | Трапиров Вульф Залманович | неизв. |

| 196. | Трапиров Хаим Вульфович | неизв. |

| 197. | Трапирова Мира Вульфовна | неизв. |

| 198. | Тубин Ион Айзикович | неизв. |

| 199. | Файкин Пинхос Хаимович | неизв. |

| 200. | Фарбер Дуся Григорьевна | неизв. |

| 201. | Фарбер Лиза Абрамовна | неизв. |

| 202. | Фейгенсон Петр Борисович | неизв. |

| 203. | Фейгенсон Яков Борисович | неизв. |

| 204. | Фрейдлин Сима Юдович | неизв. |

| 205. | Фрейдлина Дора | неизв. |

| 206. | Хасина Двося Львовна | 1898 |

| 207. | Хасина Лиза Айзиковна | 1923 |

| 208. | Хасина Роза Айзиковна | 1932 |

| 209. | Хасина Соня Айзиковна | 1921 |

| 210. | Хейфец Лева Григорьевич | 1936 |

| 211. | Хейфец Маня Григорьевна | 1930 |

| 212. | Хейфец Роза Соломоновна | неизв. |

| 213. | Хитрик Белла Исаковна | 1921 |

| 214. | Хитрик Ида Исаковна. | 1915 |

| 215. | Хитрик Исак Рувимович | неизв. |

| 216. | Холоснеева Палина Е. | неизв. |

| 217. | Цадкин Ицик Борисович | 1940 |

| 218. | Цадкина Бася Борисовна | 1929 |

| 219. | Цадкина Неля Борисовна | 1934 |

| 220. | Церлинсон Ида Израилевна | неизв. |

| 221. | Цехновичер Сима Борисовна | неизв. |

| 222. | Цирпинсон Цива Иоселевна | неизв. |

| 223. | Черномордик Самуил Шмел. | неизв. |

| 224. | Чернухин Бентя | неизв. |

| 225. | Чернухин Нохим Яковлевич | неизв. |

| 226. | Чернухин Яков Пинхусович | неизв. |

| 227. | Чернухина Шифра Зевелевна | неизв. |

| 228. | Шапиро Наум Соломонович | неизв. |

| 229. | Шарф Евгений И. | неизв. |

| 230. | Швом М.М. | неизв. |

| 231. | Шевелев Рувим Ерухимович | неизв. |

| 232. | Шевелева Бася Залмановна | неизв. |

| 233. | Шевелева Ида | неизв. |

| 234. | Шехман Ида | неизв. |

| 235. | Шулягер Хана Рувимовна | неизв. |

| 236. | Шулягер Янкель Аронович | неизв. |

| 237. | Шулянер Янкель Аронович | неизв. |

| 238. | Шур Марья Борисовна | неизв. |

| 239. | Эйдельнанаб Израиль И. | неизв. |

| 240. | Эйдельнант Израиль Ильич | неизв. |

| 241. | Эйдельштейн Вульф Шмулович | неизв. |

| 242. | Эйдельштейн Вуля Хаимович | неизв. |

| 243. | Эйдинов Григорий Давидович | неизв. |

| 244. | Элькин Арон Исаакович | неизв. |

| 245. | Эпштейн Бая Симоновна | неизв. |

| 246. | Эпштейн Иосиф Борисович | неизв. |

| 247. | Юдина Н.И. | неизв. |

| 248. | Юхвиден | неизв. |

|

|

Главная |

Новые публикации |

Контакты |

Фотоальбом |

Карта сайта |

Витебская область |

Могилевская область |

Минская область |

Гомельская область |